近日,国际天文学期刊《The Astrophysical Journal Supplement Series》发表由国家天文台领导的国际联合团队,通过 FAST“漂移扫描多科学目标同时巡天(CRAFTS)”优先和重大项目,对三颗CRAFTS发现的长周期脉冲星,开展详细的单脉冲观测分析。研究发现了准周期消零(nulling)、亮脉冲(bright pulse)、微弱脉冲(dwarf pulse)以及复杂微结构脉冲(microstructure pulse)等多种独特辐射现象,为理解脉冲星辐射的磁层几何及其可能涉及的磁重联辐射过程提供了关键见解。

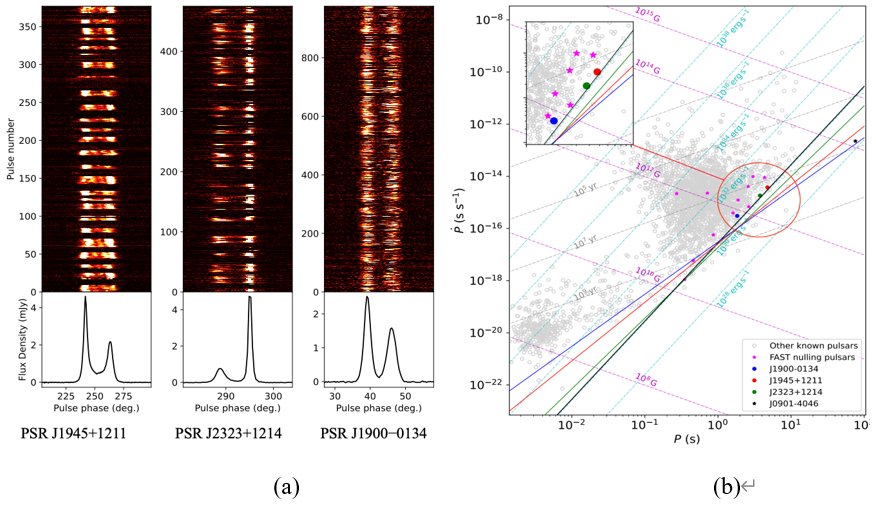

脉冲星是高度磁化、快速旋转的中子星,以稳定的射电脉冲辐射著称。本研究探讨了脉冲星辐射消零行为与“脉冲星死亡线”(pulsar death line)之间的关系,即受限于电子-正电子对的产生,脉冲星的射电辐射不会在“死亡线”后产生。研究发现,PSR J1945+1211和PSR J2323+1214的辐射消零率分别高达52.46%和48.48%,表明它们接近脉冲星死亡线,其低自旋下降光度(spin-down luminosity)进一步支持了这一推测。相比之下,距离死亡线较远的PSR J1900-0134的消零率仅为28%,这一对比表明脉冲星的消零行为可能与其演化阶段密切相关。

此外,研究团队还首次在一颗长周期脉冲星中探测到“微弱脉冲”,其强度明显低于典型爆发脉冲,且脉冲宽度更窄。这一发现结合对微结构脉冲(最短可达2.02毫秒)的详细分析,为理解长周期脉冲星的辐射机制提供了新的视角。同时,研究发现三颗脉冲星的亮脉冲在出现率和强度上存在显著差异,其中爆发状态下的峰值强度更高,脉冲宽度更大。这些发现进一步深化了对脉冲星复杂辐射机制及其磁层动力学的认识,并对脉冲星的演化及射电辐射的基本过程具有重要的科学意义。

本研究由国家天文台牵头开展,Habtamu Menberu Tedila博士(博士后研究员)为论文第一作者,国家天文台/清华大学李菂教授与国家天文台王培研究员为共同通讯作者。合作单位包括多个中国科研机构。该研究是探索脉冲星辐射可变性、中断现象及其与脉冲星死亡线关系的重要进展之一。

文章链接:https://doi.org/10.3847/1538-4365/adb280

(a) 单脉冲序列(上图)及积分脉冲轮廓(下图),分别对应PSR J1945+1211(左)、PSR J2323+1214(中)和PSR J1900-0134(右)。

(b) P − Pdot(自旋周期-周期变化率)分布图,其中蓝色圆点代表PSR J1900−0134,红色圆点代表PSR J2323+1214,绿色圆点代表PSR J1945+1211。

附件下载: