国家天文台星际介质演化和恒星形成研究团队利用美国甚大干涉阵(VLA)对两个重复快速射电暴(fast radio burst; FRB)的持续射电源(persistent radio source; PRS)进行了长期观测,取得了重要研究进展。该成果于2024年11月20日发表在国际天文学期刊《天体物理学杂志》(The Astrophysical Journal)上。这一成果为理解FRB的起源和演化问题,揭示FRB暴周物理环境,提供了重要线索。

快速射电暴是来自宇宙的短暂而强烈的射电爆发,持续时间仅几毫秒,自2007年被首次发现以来,一直是天文学的热门研究领域。尽管已有超过800个快速射电暴被发现,但它们的起源和辐射机制仍然是未解之谜,其中与持续射电源(PRS)成协的重复快速射电暴是我们研究FRB起源的重要切入点。到目前为止,一共只有3个快速射电暴被发现有相对应的PRS,这些PRS的辐射可能来自于脉冲星风云(PWN)、超新星遗迹(SNR)等。

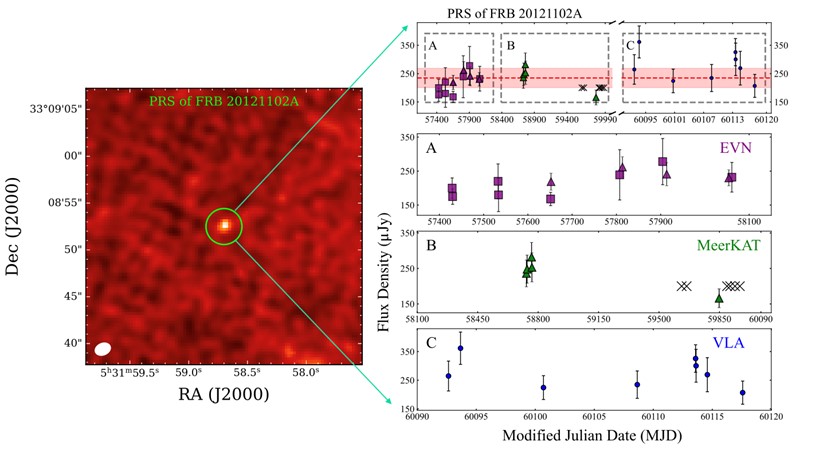

国家天文台研究团队利用VLA对其中两个快速射电暴—FRB 20121102A和FRB 20190520B的持续射电源进行了数十次后随观测,结合欧洲VLBI网EVN,SKA先导MeerKAT等射电望远镜以往的观测数据,研究团队系统的分析了持续射电源在长时间跨度上的光变现象,发现其射电流量存在显著变化,变化的置信度超过99.99%,如图1光变曲线。研究结果显示持续射电源的流量变化在短时期和长时期内没有显著差异,暗示它们的光变行为可能源于更为随机的物理过程。同时,团队通过分析持续射电源PRS的观测性质和FRB的偏振,反演出FRB暴周环境的磁场信息。该研究发现,利用射电数据测量出的FRB所在星系的恒星形成率远高于利用光学Hα发射线测量的结果,表明其宿主星系有可能被致密的尘埃遮蔽,或者大部分射电辐射并非来自恒星形成过程。这些研究结果不仅暗示FRB的辐射来源更可能是除恒星形成过程之外的其他非热辐射,并且对FRB的持续辐射源及其环境物理性质(如磁场)给出了重要限制。

该工作由国家天文台领衔完成,杨嬡媛副研究员为第一作者,蔡肇伟研究员、李菂研究员、之江实验室冯毅研究员为论文通讯作者。国家天文台的王培研究员,石惠博士,云南大学杨元培教授,新疆天文台姚菊枚研究员是主要合作者,合作研究单位还包括清华大学、华中师范大学、美国国家射电天文台NRAO等。

文章链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad7d02

左:快速射电暴FRB 20121102A的持续射电对应体。右:快速射电暴FRB 20121102A的持续射电对应体光变曲线,数据分别来自EVN,MeerKAT,VLA等射电干涉望远镜。红色虚线为流量中位值,红色阴影区域表示1![]() 范围。

范围。

附件下载: